2022年9月13日、ジャン=リュック・ゴダール監督が亡くなりましたが、イタリアの総選挙、エリザベス女王国葬、安倍国葬などの重要行事が続いて執筆の優先順位が後回しになりました。

映画史に残る、だが自分の中ではそれほど重要ではないスター監督の死は、仏・ヌーベルバーグという既に終わった一時代の墓標建立とも言える出来事でした。

そこで遅まきながらも、やはり少し言及しておくことにしました。

筆者は今、ゴダールは自分の中ではそれほど重要ではないスター監督、と言いました。それは映画をあくまでも「娯楽芸術」と捉えた場合の彼の存在意義のことです。

筆者の個人的な規定は、言うまでもなく、ゴダールが映画史に燦然と輝く重要監督である事実を否定するものではありません。

ゴダールはスイスでほう助による服毒自殺を遂げました。91歳の彼の死は予見可能なものでしたが、スイスの自宅で安楽死を遂げたことは意外な出来事でした。

彼は自身の作品と同じように、最後まで予定調和を否定する仕方で逝きたかったのでしょう。

筆者は― 再び個人的な感想ですが ― 映画監督としての彼よりも、その死に様により強く興味を引かれる、と告白しておきます。

ジャン=リュック・ゴダールはいわば映像の論客でした。言葉を換えればゴダールは「映画人のための映画監督」でした。

映画の技術や文法や理論や論法に長けた者は、彼の常識破りの映画作法に驚き感心し呆気にとられ、時には和み心酔しました。

映画人のための映画監督とは、インテリや映画専門家などに愛される監督、と言い換えることもできます。

要するに彼の映画は大衆受けはせず、映画のスペシャリスト、つまり映画オタクや映画愛好家、あるいは映画狂いなどとでも形容できる人々を熱狂させました。

そこには大衆はいません。「寅さん」や「スーパーマン」や「ジョーズ」や「ゴッドファーザー」や「7人の侍」等を愛する“大衆”は、ゴダールの客ではなかったのです。

映画は映画人がそれを芸術一辺倒のコンセプトで塗り潰して、独りよがりの表現を続けたために衰退しました。

言葉を換えれば、映画エリートによる映画エリートのための映画作りに没頭して、大衆を置き去りにしたことで映画は死に体になりました。

それは映画の歴史を作ってきた日英独仏伊で特に顕著でした。その欺瞞から辛うじて距離を置くことができたのは、アメリカのハリウッドだけでした。

映画は一連の娯楽芸術が歩んできた、そして今も歩み続けている歴史の陥穽にすっぽりと落ち込みました。

こういうことです。

映画が初めて世に出たとき、世界の演劇人はそれをせせら笑いました。安い下卑た娯楽で、芸術性は皆無と軽侮しました。

だが間もなく映画はエンタメの世界を席巻し、その芸術性は高く評価されました。

言葉を換えれば、大衆に熱狂的に受け入れられました。だが演劇人は、劇場こそ真の芸術の場と独りよがりに言い続け固執して、演劇も劇場も急速に衰退しました。

やがてテレビが台頭しました。映画人はかつての演劇人と同じ轍を踏んでテレビを見下し、我こそは芸術の牙城、と独り固執してエリート主義に走り、大衆から乖離して既述の如く死に体になりました。

そして我が世の春を謳歌していた娯楽の王様テレビは、今やインターネットに脅かされて青息吐息の状況に追いやられようとしています。

それらの歴史の変遷は全て、娯楽芸術が大衆に受け入れられ、やがてそっぽを向かれて行く時間の流れの記録です。

大衆受けを無視した映画を作り続けたゴダールは、そうした観点から見た場合、映画の衰退に最も多く加担した映画監督の一人とも言えるのです。

大衆を軽侮し大衆を置き去りにする娯楽芸術は必ず衰退し死滅します。

大衆に理解できない娯楽芸術は芸術ではない。それは理論であり論考であり学問であり試論の類です。つまり芸術ならぬ「ゲージュツ」なのです。

ゴダールは天才的なゲージュツ家でした。

そしてゲージュツとは、くどいようですが、芸術を装った論文であり論述であり理屈であり理知です。それを理解するには知識や学問や知見や専門情報、またウンチクが要ります。

だが喜び勇んで寅さんに会いに映画館に足を運ぶ大衆は、そんな重い首木など知りません。

彼らは映画を楽しみに映画館に行くのです。映画を思考するためではありません。大衆に受けるとは、作品の娯楽性、つまりここでは娯楽芸術性のバロメーターが高い、ということです。

それは同時に、映画の生命線である経済性に資することでもあります。

映画制作には膨大な資金が要ります。小説や絵画や作曲などとは違い、経済的な成功(ボックスオフィスの反映)がなければ存続できない芸術が映画です。

興行的に成功することが映画存続の鍵です。そして興行的な成功とは大衆に愛されることです。その意味では売れない映画は、存在しない映画とほぼ同義語でさえあります。

ゴダールの映画は大きな利益を挙げることはありませんでした。それでも彼は資金的には細々と、議論的には盛況を招く映画を作り続けました。だが映画産業全体の盛隆には少しも貢献しませんでした。

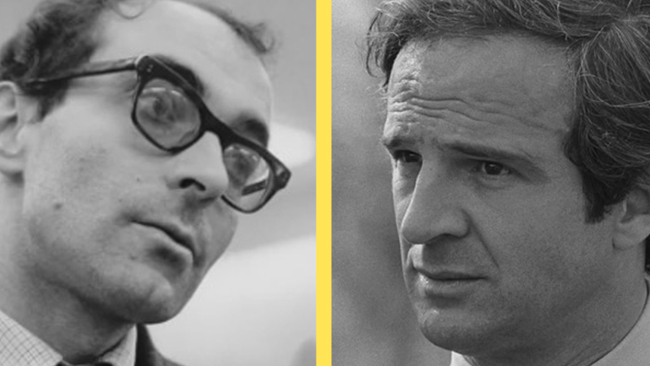

片や彼と同時代のヌーベル・バーグの旗手フランソワ・トリュフォーは、優れた娯楽芸術家でした。彼は理屈ではなく、大衆が愛する映画を多く作った、筆者に言わせれば真のアーティストでした。

トリュフォーは1984年に52歳の若さで死んでいなければ、ゴダールなど足元にも及ばない、大向こう受けする楽しい偉大な「娯楽芸術作品」 を、もっとさらに多く生み出していたのではないかと思います。

無礼な言い方をすれば、ゴダールには52歳で逝ってもらい、トリュフォーには91歳まで映画を作っていて欲しかった、と考えないでもありません。

繰り返しになりますが、ゴダールは映画人のための映画監督であり、トリュフォーは大衆のための名映画監督でした。

合掌

facebook:masanorinakasone

official site:なかそね則のイタリア通信